水嚢(すいのう)とは?ー災害時の便利アイテム。家庭でできる浸水対策ー

水害が増える今、“家庭でできる備え”が求められています

近年、局地的な豪雨や台風による都市型浸水被害が増加しています。

その結果、「水が引く前に玄関から室内へ浸水した」「排水口からの逆流で被害が出た」といった事例も増加中です。

こうした事態に備え、家庭で “事前にできる浸水対策” として注目されているのが、水の侵入を防ぐ「水嚢(すいのう)」や「土のう」といったアイテムです。

クリックできる目次

まずは基本。土のうとは?

土のうとは、その名の通り袋に土を詰めて作る水防用の袋です。

昔から洪水や浸水、土砂災害の現場で使われてきた、非常に信頼性の高い水害対策用品として知られています。

■土のうの特長

・高い耐久性を持ち、長時間の浸水防止に効果的

・複数個を積み重ねて水の勢いを抑える構造物として利用可能

・土を準備する手間や重量の負担はあるものの、非常時の確かな信頼性が魅力

■こんな場所におすすめ

・河川や用水路の近くにお住まいの方

・店舗や工場など、建物前の水防壁としての利用

・地域や自治体での備蓄用としても最適

■萩原工業のおすすめ土のう

土のうの準備は、意外と大変?

水害対策の王道と思われる土のうですが、「重い」「土の確保が必要」「普段からの備えが難しい」といった理由から、いざという時にすぐ使える備えとしては、ややハードルが高い面もあります。

また、準備に人手や時間を要するため、特に個人宅では常備が難しいと感じる方も多いようです。

▼ー土のうー 緊急時の課題

①時間がない

②労力がない

③土がない

水のうとは?土のうとの違いもチェック!

そこで近年注目されているのが、「水のう」という選択肢です。

これは土のうの中身を「水」に置き換えたもので、より手軽に使える浸水対策アイテムです。

大雨や台風時の浸水対策や、下水の逆流防止などに使用されます。

■特徴と使い方

具体的には…

・家庭にあるゴミ袋を二重・三重にして水を入れ、しっかり口を縛るだけで簡単に作成できる

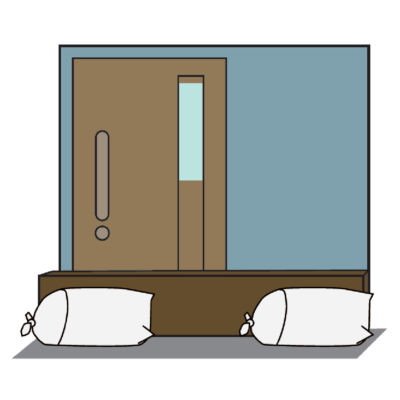

・玄関や窓の前、シャッターの隙間に並べると、簡易防水壁になる

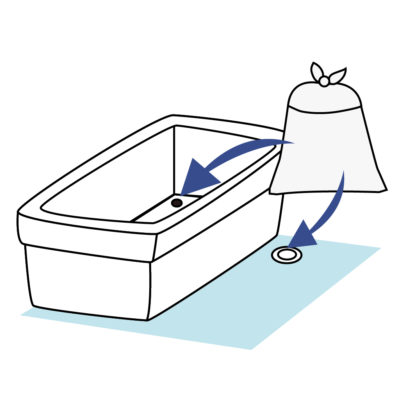

・トイレや風呂、洗濯機などの排水口に置くと下水の逆流防止にも役立つ

・使用後は水を流すだけで片付け簡単、袋は再利用も可能

トイレやお風呂、洗濯機の排水口の上に置いて逆流対策に

断水に備えた、生活用水の確保に

玄関などの出入口前に置いて浸水対策に

■メリット

・土のうと比べて材料の調達・運搬が簡単

・女性や高齢者でも扱いやすく、その場で作れる機動性がある

・設置・撤去が手軽で、個人宅に最適

⚠️注意点もあります

・水位が袋の高さを超えると浮いてしまうため、積み上げや重しの工夫が必要

・あくまで応急処置用の簡易対策であり、水圧が高い場所では限界がある

▼土嚢と水嚢の主な違いや、メリット・デメリットを分かりやすくまとめました。

| 項目 | 土嚢 | 水嚢 |

| 設置写真 |  |

|

| 作り方 | 土砂を充てんする | 水を注入する または 水に浸して膨らます |

| 完成品の重さ ※当社品 |

約25kg | 約10~15kg |

| メリット | ・浸水対策として災害時のみならず、土木工事等でも幅広いシーンで使われる。 ・使用年数や用途に応じて様々な規格がある。 ・土砂があり、あらかじめ作り置きするスペースがあれば最も効率的に設置が可能(土嚢袋の耐候性は必須)。 |

・土嚢より素早く簡単に準備できる。 |

| デメリット | 一般家庭では準備が大変

例:都市部で土砂が確保できない |

・土嚢と比べると強度面が不足しやすい。 ・段積みした際にすべりやすい。 ・水嚢が完全に水に浸かると浮いて流れてしまうことがある。 |

※上記は土のうと水嚢の違いの一例です。全ての事柄を網羅した記載ではありません。

水嚢の“進化系”「吸水式土のう」という選択肢

こうした課題を受けて近年では、水のうの手軽さや実用性はそのままに、さらに使いやすさ・強度・保管性を向上させた「吸水式土のう」が登場し、注目を集めています。

吸水式土のうは、袋の中に吸水ポリマーが入っており、水に浸して吸水させることで膨らむ簡易水嚢のようなものです。

製品によっては水を含ませる際に軽くもみ込む必要があります。

■吸水式土のうの特長と多様な製品タイプ

具体的には以下のような特長があります。

・土を使わず、袋を水に数分浸すだけで使用可能

・軽量・省スペースで保管できるため、家庭にも最適

・廃棄処理が比較的簡単

製品によっては「すぐに膨らむタイプ」「耐久性重視のタイプ」「再利用可能タイプ」など、

用途や使用環境に応じて多様なラインナップが展開されています。

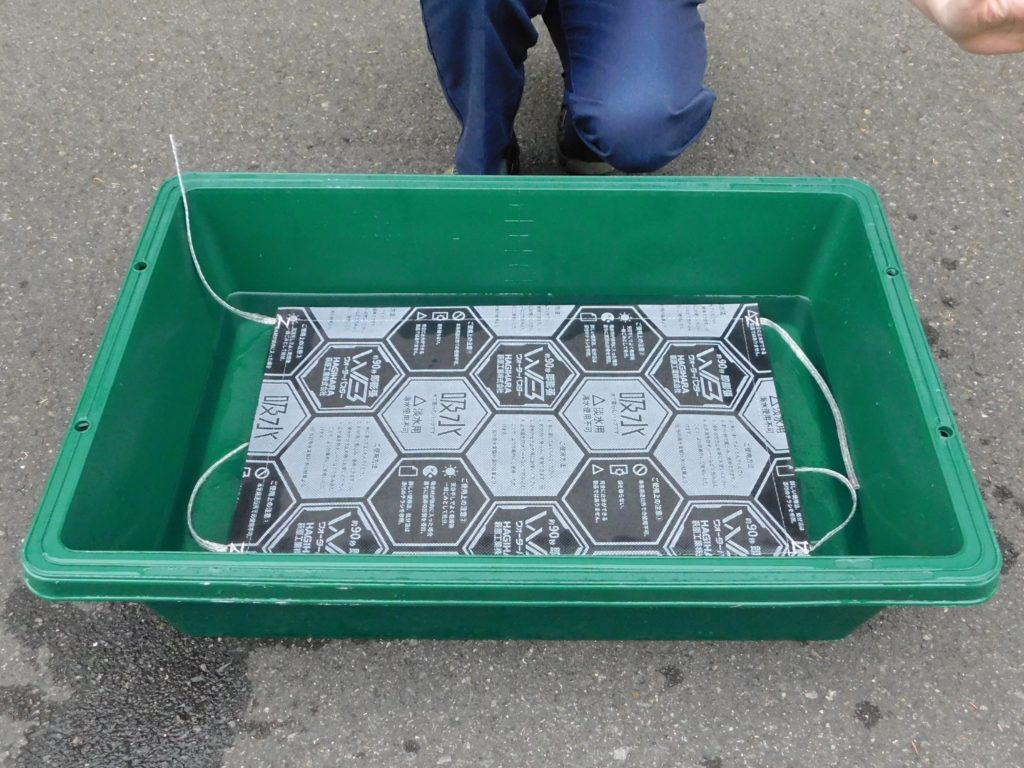

ウォーターバスターとは?吸水式土のうの中でも注目の一品

そんな吸水式土のうの中でも、特に高い使いやすさとバランスの良さで選ばれているのが、萩原工業の『ウォーターバスター』です。

■ウォーターバスターの特長

・約90秒で膨張し、急な浸水被害にも迅速に対応可能

・ポリエステル不織布+ハニカム構造で積み重ねにも強い設計

・約100gの軽量設計(吸水後は約10kg)で持ち運びもラクラク

・使用後は天日干しで乾燥させ、一般ごみとして廃棄可能

・未開封・暗所保管で製造年月より7年保存可能

・四隅に紐つきで連結設置も可能

■萩原工業のウォータバスター 製品情報

■ウォーターバスターの作り方

使用時には袋全体をしっかりもみ込むことで、吸水ポリマーが均等に水を吸収し、効果的に膨張します。

①水に浸す

水道水や河川水などの淡水を入れたトレイやバケツに、ウォーターバスターを浸します。

②膨らませる

水に浸しながらよく揉みこんでください。このとき、ウォーターバスターが浮いてくることがありますが、しっかり沈めてください。

③完成

水に浸して約90秒で完成です。設置してください。

▼ふくらませ方を動画でチェック!

■吸水式土のうの比較:萩原工業ウォーターバスターと他社吸水式土のう(一般例)

以下に、萩原工業のウォーターバスターと一般的な他社吸水式土のうとの比較ポイントをご紹介します。

| 項目 | 萩原工業 ウォーターバスター | 他社吸水式土のう(一般例) |

| 膨張時間 | 約90秒(1分半) | 2~5分(多くは3~5分) |

| 膨張後の強度 | ポリエステル不織布+ハニカム構造で高強度 | ポリプロピレンや不織布(強度は製品により差あり) |

| 重量 | 約10kg(吸水後)、吸水前は約100g | 約10~20kg(製品によって異なる) |

| 再利用 | 使い捨て(再利用不可) | 一部製品は2~3回再利用可 |

| 廃棄方法 | 天日干しで乾燥後、一般ごみで廃棄可能 | 同様に天日干し後、一般ごみ処理 |

■使用シーン例

•一戸建ての玄関・勝手口・シャッター前に

•マンションの共有部や排水口に

•店舗・施設のエントランスの応急水防として

•自治体や法人の備蓄品にもおすすめ

水害対策は「早めの備え」が肝心です。

土のう、水嚢、吸水式土のうにはそれぞれ特徴があります。

中でもウォーターバスターは、手軽さ・即応性・耐久性・保管性を兼ね備えた製品として、多くのご家庭や企業、自治体にご採用いただいています。

状況や目的に応じて、最適な水防アイテムを選びましょう。

水のう(または土のう)とブルーシートを使って、より効果的に浸水を抑える方法をご紹介

- 水のう(または土のう)をブルーシートで包む

止水したい場所にブルーシートを広げ、完成した水のう(または土のう)を並べていきます。

- ひもで固定して設置~止水する

ブルーシートの端をひも等で縛って完成です。

ブルーシートを使うことで、水のう(または土のう)のわずかな隙間からの浸水を抑制します。

止水シートにおすすめの 萩原工業製ブルーシート

いざというときの水害に備えて 、今やるべきこと

毎年発生する、大雨や台風などの自然災害。

短時間に、狭い範囲で猛烈に降る雨も頻発しています。

いざというときのために、普段からできる水害対策を考えてみましょう。

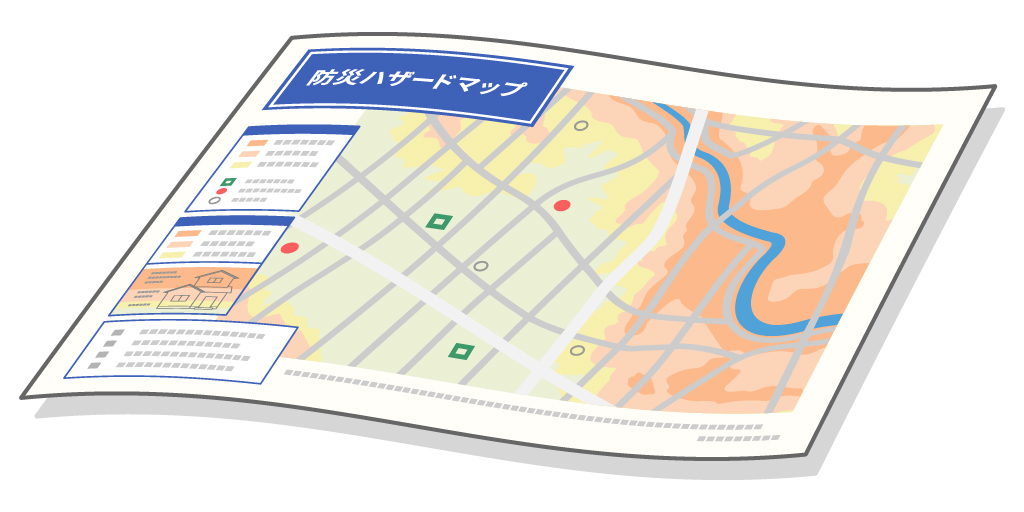

水害対策①|住んでいる土地について知っておく

自治体から発行されている最新のハザードマップを入手して、自分の住んでいる地域の被害範囲を確認すると良いそうです。

この機会に、当社 萩原工業㈱がある、岡山県倉敷市水島地区のハザードマップを確認してみました。

倉敷市 総務局 防災危機管理室のHPから確認できました。

萩原工業㈱は浸水区域ではありませんでしたが、近くでは浸水深0.5m~3.0未満の区域がありました。

改めて見ると、危険な区域を事前に認識しておくことの重要性が分かりました。

小雨の日に近隣を歩いてみて、水の濁り方や土砂の流れ具合などを確認し、荒天時にはどうなるか想像しておくことも効果的だそうです。

水害対策②|避難場所を確認しておく

同じく、ハザードマップで避難場所と避難経路を確認しておきましょう。

ちなみに、当社 萩原工業㈱がある岡山県倉敷市水島地区の指定避難所は近くの小学校、中学校、公民館でした。

住み慣れた地域の学校や公民館の場所は分かりますが、職場が遠いと「どこにあるんだ…?」となりますね。

そして、上記の場所へ津波時の避難は「▲:基本的には浸水想定区域外へ避難すること」とありました。

事前に知ることができて、よかったです。

ご家族が職場で被災されるケースに備えて、指定避難所を事前に聞いておくのもいいですね。

水害対策③|防災グッズの準備をしておく

最後は、防災グッズの準備です。

各方面から多種多様の防災グッズが展開される現代ですが、今回も当社の所在地 岡山県倉敷市のHPを参考にしました。

災害備蓄について|倉敷市公式ホームページ(防災危機管理室 地域防災推進課)(倉敷市 防災危機管理室のHPに移動します)

また、より「水害」に焦点を当てた備えには、これまで紹介してきた水嚢やブルーシート、スマホの防水カバーなども必要になってきます。

特にスマホは家族・友人との連絡や情報収集のための命綱。水没を防止するため、ジップロックでもいいので、防水対策はしっかり考えておくことが重要です。

まとめ|毎年発生する大雨や台風などの自然災害に「備え」を

毎年発生する、自然災害。大雨や台風、ゲリラ豪雨などによる「水害」被害も年々増えています。

お家の浸水対策に、「土のう」「吸水性土のう」をご検討いただけた方は、ぜひ萩原工業公式オンラインショップへお越しください。

萩原工業製 防災製品について詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。