防炎シートの1類・2類の違いとは?

防炎シートの1類・2類の違いを徹底解説|JIS基準から見る選び方

建設現場や仮設工事で使用される「防炎シート」は、正確にはJIS規格「建築工事用シート」に分類されます。

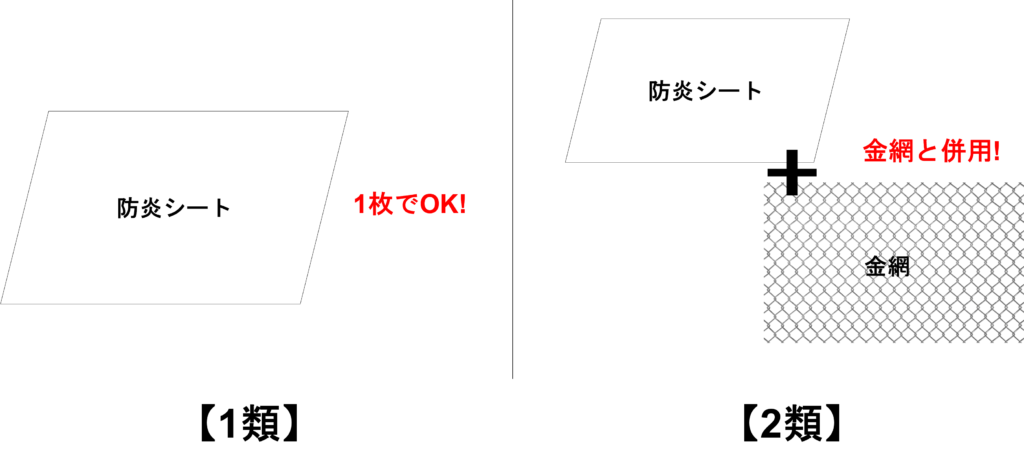

この規格では「1類」「2類」に区分されており、用途や強度の違いによって使い分けられます。

1類・2類では防炎性能に違いがあるのでは?と思うかもしれませんが、実は、防炎性能そのものはどちらも同じです。

異なるのは、強度(引張・ハトメ)や用途といった「製品強度」の部分。

この記事では、JIS A 8952に基づく1類・2類の違いと、現場での選び方をわかりやすく解説します。

クリックできる目次

防炎シートとは?火に強い=燃えないではない

防炎シートとは、火がついても燃え広がりにくい性質を持つシートのことです。

「防炎=燃えない」と誤解されがちですが、正確には燃焼を抑える性能を指します。

☞関連記事 2022.03.16 燃えにくく燃え広がりにくい!ターピー 防炎ブルーシート #2500

消防法では、建設現場や仮設足場などで防炎性能を持つ資材の使用が義務化されています。

性能区分は JIS A 8952(建築工事用シート)で定められ、その基準にもとづいて「1類」と「2類」に分類されています。

1類・2類の違いを表で比較

| 比較項目 | 1類 防炎シート | 2類 防炎シート |

|---|---|---|

| 主な用途 | 高所・外部足場・橋梁・大型現場 | 建物内部・短期養生・軽作業現場 |

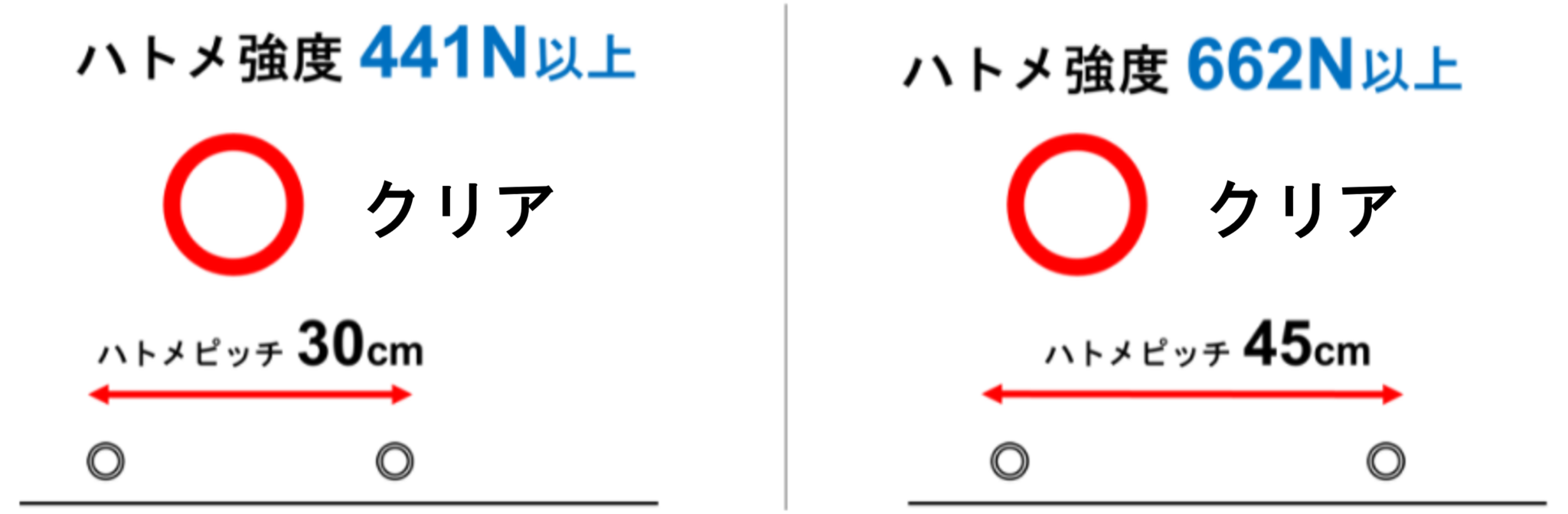

| ハトメ強度 | 662N以上 | 441N以上 |

| ハトメピッチ | 約45cm | 約30cm |

| 使用方法 | シート単体で使用可能 | 金網・メッシュと併用が基本 |

| 重量 | 厚みがあり丈夫 | 軽量で扱いやすい |

| 主なカラー | 白・グレー | 緑・青など |

💡 ポイント

防炎性能は同じでも、機械的強度(引張・ハトメなど)が異なるため、設置環境によって選び方が変わります。

✏️ 補足:ハトメ強度とピッチの関係

「N(ニュートン)」は力を表す単位で、1N ≒ 0.1kgf。

1類の662Nはおよそ67kgの力で引っ張っても破れない強度を意味します。

また、「ハトメピッチ」とはハトメ同士の間隔のこと。1類は約45cm、2類は約30cmとされ、

シートの厚さや強度に応じて設計が異なります。

✏️ 補足:使用目的と安全設計の違い

1類は2類に比べ、製品強度が高く、シート単体で落下物による危険防止に使用されます。

そのため、外部足場や橋梁など、高所・強風・外的衝撃が想定される現場に最適です。

一方、2類は軽量性と作業性を重視した設計で、金網やメッシュとの併用を前提としています。

これは、落下物対策を金網で補うことで、シート自体の軽さと安全性を両立させるためです。

屋内作業や短期工事など、比較的リスクの低い現場に向いています。

✏️ 補足:重量の基準について

JIS A 8952では、防炎シートの「重量」に関する基準は設けられていません。

1類・2類の区分は、引張強度やハトメ部強度などの性能試験結果で決まります。

ただし、一般的な目安として、1類は約340〜400g/㎡、2類は約250〜300g/㎡前後とされます。

重いほど丈夫ですが、素材や構造によって例外もあります。

用途別おすすめの選び方

【1類】─高強度タイプ(安全優先)

高層ビルや橋梁など、高所や屋外での使用に最適。

強風や落下物にも耐える強度を持ち、シート単体で使用できます。

例:外壁改修工事/橋梁補修/大型仮設現場など。

【2類】─軽量タイプ(コスト・作業性重視)

室内の間仕切りや軽作業エリアなど、比較的安全な場所に。

金網やメッシュと併用することで、軽さと安全性を両立できます。

例:内装工事/短期リフォーム/軽作業スペースなど。

共通の防炎性能と法令対応

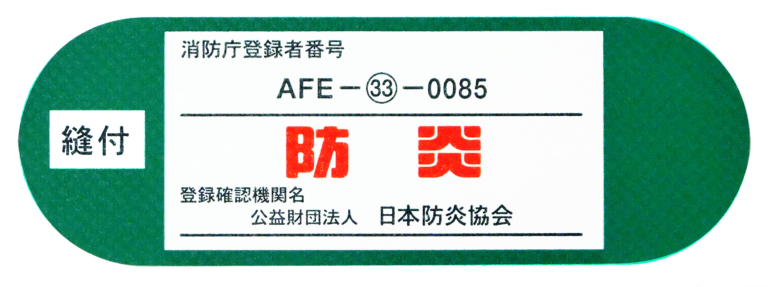

1類・2類ともに、防炎試験(JIS L 1091)をクリアし、

消防法に基づく防炎物品認定ラベルが貼付されています。

使用時は、以下の点を確認することが重要です。

- 「防炎」マークと認定番号があるか

- JIS規格番号(JIS A 8952)が明記されているか

これらが確認できれば、安全基準を満たした信頼できる製品といえます。

萩原工業の防炎シートは「安心の防炎性能」を保証

萩原工業では、「防炎シート1類・2類」というJIS区分での製品展開は行っていません。

しかし、当社の防炎シートの多くは2類相当の性能を持ち、現場で求められる防炎基準を十分に満たしています。

防炎性能を支える品質管理体制

当社では、生産時に防炎性能検査を実施し、さらに以下の品質管理を徹底しています。

・日本防炎協会の立ち入り検査

・年1回の性能試験による品質確認

・社内検査結果の毎月報告・監査

これらにより、継続的に防炎性能が維持されていることが確認され、

日本防炎協会「防炎物品」として正式に登録されています。

JIS A 8952「建築工事用シート」に定められた主要項目

萩原工業の防炎シートは、日本工業規格(JIS A 8952 建築工事用シート)に基づく性能基準を満たすよう設計されています。

この規格では、防炎シートの安全性と耐久性を判断するために、以下の5項目が定められています。

| 試験項目 | 基準値・内容 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 引張強度 | 490N以上(3枚平均/タテ・ヨコのうち弱い方向) | シートを引っ張ったときに破れない強さ。 |

| 引裂強度 | 対応する方向の引張強度の5%以上 | 裂けが広がりにくい性能。 |

| メッシュ目合い | 12mm以下 | 落下物・粉塵の飛散防止に関係。 |

| ハトメピッチ | 450mm以下 | 固定穴の距離。短いほど分散強度が高い。 |

| ハトメ強度 | 1.47 × L(ハトメピッチmm)以上 | ピッチが広いほど強度が必要になる。 |

※ここでの「1.47」は、JISで定められた1mmあたりの必要強度換算係数を示しています。

例えば、ハトメピッチが300mmの場合は「1.47 × 300 = 441N以上」、

450mmの場合は「1.47 × 450 = 661.5N以上」が必要となります。

これらの数値を満たすことで、JIS 2類相当品としての安全基準を満たしていると判断されます。

萩原工業の2類相当品について

萩原工業の防炎シートには、防炎シートやメッシュシートがあり、それぞれ「2類相当品」に該当する製品もあります。

JIS A 8952では、ハトメの間隔(ピッチ)と強度試験結果の関係から、以下の基準を満たすものが2類とされています。

| 条件 | 判定基準 | 強度換算(N) |

|---|---|---|

| ハトメピッチ30cm | ハトメ強度 441N以上 | 1.47 × 300mm = 441N |

| ハトメピッチ45cm | ハトメ強度 662N以上 | 1.47 × 450mm = 661.5N |

軽量で扱いやすく、現場効率を高める

萩原工業の防炎シートは、主にポリプロピレンやポリエチレンを使用しているため、一般的な防炎クロスよりも軽量で柔軟性があります。

現場での取り回しが容易で、施工時間の短縮にも貢献します。

品質・安全・作業性のバランスを追求した、「安心して使える防炎シート」として、多くの建設・仮設現場で採用されています。

公式オンラインショップで買える防炎シート

萩原工業の公式オンラインショップでは、

防炎基準を満たしたシートや、2類相当の防炎性能を備えたシートを各種取り揃えています。

軽量で扱いやすいポリエチレン製から、高強度タイプまで、使用環境や用途に合わせた最適な製品をお選びいただけます。

強度の違いを理解して安全な現場づくりを

いかがでしたでしょうか。

防炎シートの1類・2類の違いを正しく理解し、現場環境に合わせて使い分けることは、作業の安全を守り、労働災害から人の命を救うことにつながります。

萩原工業では、国内自社工場で製造した防炎シートを、防炎性能検査と厳格な品質管理のもとで提供しています。

安全で信頼できる製品をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。

1類・2類についてもっと詳しく知りたい、または自社現場に合った防炎シートを選びたいという方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

☞防炎製品関連記事はコチラ

2025.07.04 【NETIS準推奨】萩原工業のターピー PE防炎クロスが公共工事の新定番に!選ばれる理由と活用例

2025.02.07 防炎シートの耐熱温度って?不燃シートとの違いを解説!

2022.12.26 防炎シートを正しく使って安全な現場を【防炎物品の法律知っていますか?】

2022.03.16 燃えにくく燃え広がりにくい!ターピー 防炎ブルーシート #2500

2021.06.14 知って損なし!防炎シートの役割とは?

2021.04.22 シートで働き方改革!? PE防炎シートをご紹介します!

2021.02.25 失火対策に!『国産防炎シート』

2021.02.25 防炎メッシュシートが・・・!